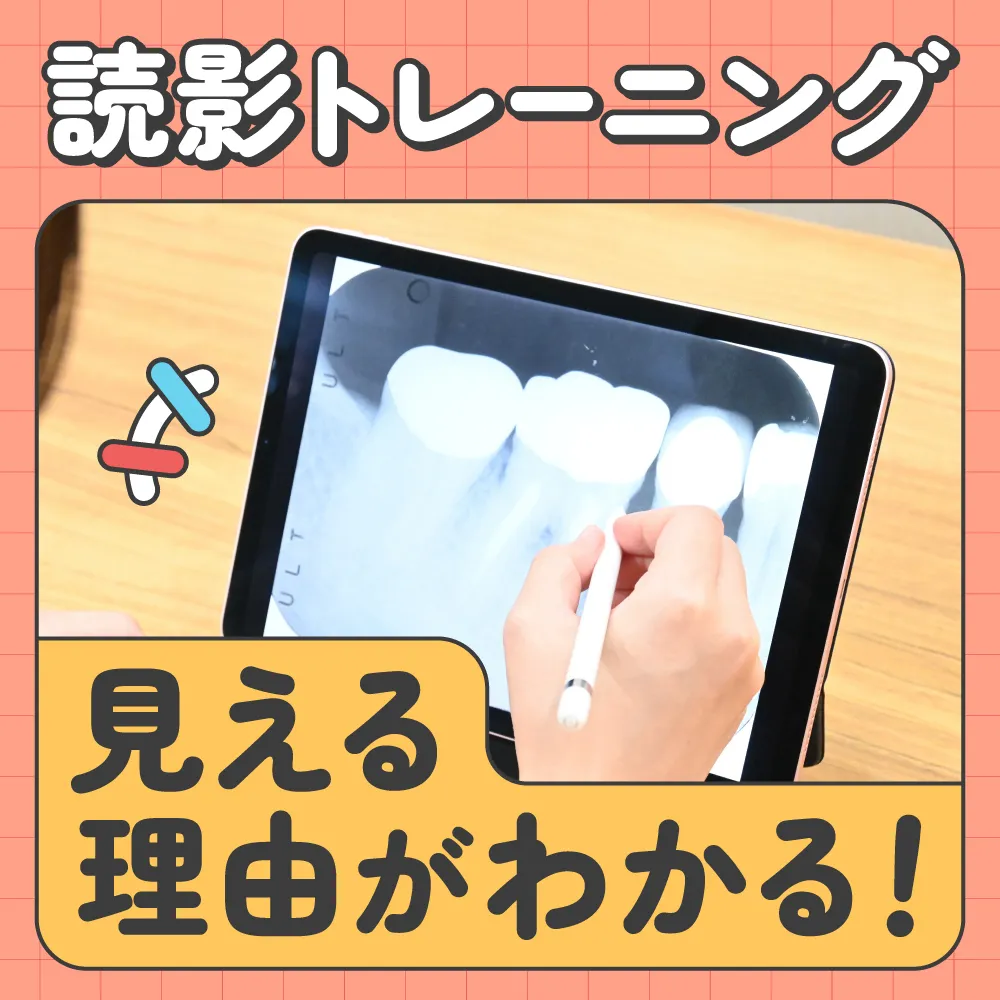

読影力up!基礎講座

02.読影力アップのためのポイント-歯編-

この動画について

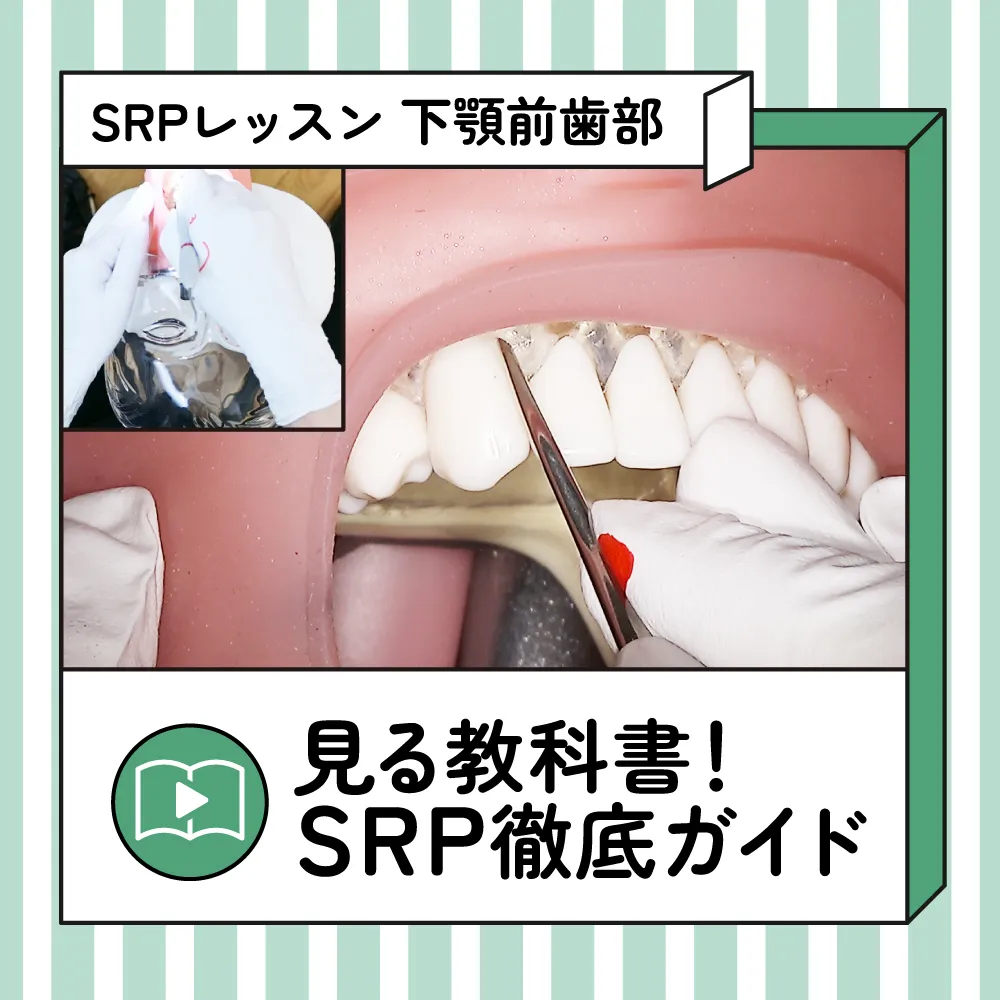

・治療歯・欠損歯を観る

・カリエスを観る

・カリエスと間違えやすい像

・コアの長さと太さを観る

・補綴物のマージン状態を知る

・根の長さと形態を観る

・根の湾曲と傾斜を観る

・歯冠ー歯根比を観る

・根の近接の程度を観る

・ルートトランクの長さを観る

・カリエスを観る

・カリエスと間違えやすい像

・コアの長さと太さを観る

・補綴物のマージン状態を知る

・根の長さと形態を観る

・根の湾曲と傾斜を観る

・歯冠ー歯根比を観る

・根の近接の程度を観る

・ルートトランクの長さを観る